缅甸7.9级地震 | 形势报告(第三期),2025年4月3日09时

要点

l 地震影响和损失规模尚待现场评估,初步分析受灾严重人口达百万量级;

l 生命搜救接近尾声,中国救援队伍已搜救出至少9名幸存者;

l 受灾民众紧急安置条件简陋,小型市镇和农村收到的物资较少;

l 由于缺水、震前既有传染病和疾控医疗能力薄弱,缅甸地震后流行病暴发风险较高;

l 受灾民众将在紧急安置条件下进入雨季,改善安置环境和建立气象灾害预警机制迫在眉睫;

l 有意援助震后缅甸的中国社会组织可发挥特长领域,紧靠本地多种力量,支持赈济和过渡安置。

震后损失

l 根据缅政府发布数据,截至4月3日8时,本次地震已造成3085人遇难、4715人受伤、341人失踪。

¡ 战线周边区域的统计数字尚不到位。

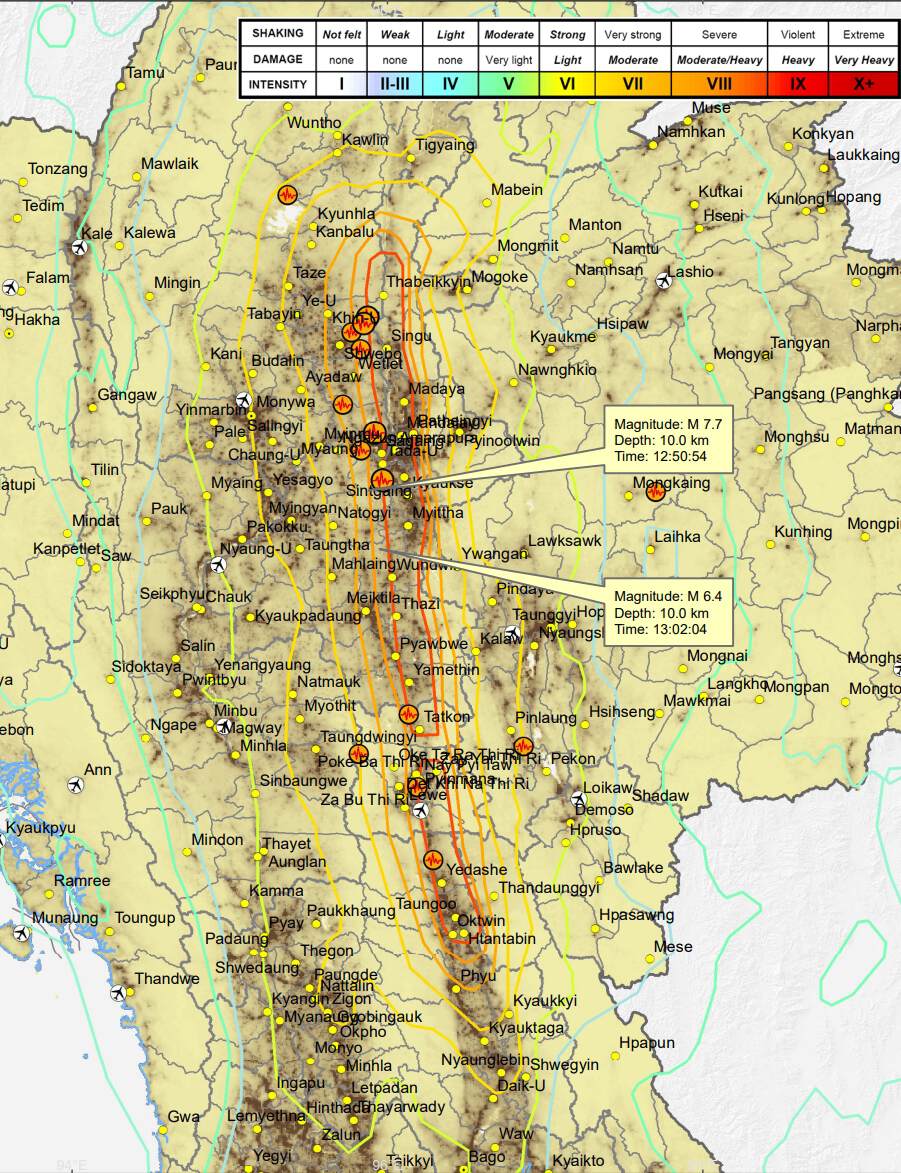

l 受灾人口规模尚不明确。红十字会与红新月会国际联合会使用USGS烈度预测模型估算MMI烈度8.5度的区域人口为79.4万,8度人口为372万,7度人口为278万。东盟人道行动与灾害响应协调中心估算烈度5度以上区域内受灾人口达3720万人,829万户,并有31个机场和434座医院。(IFRC 03/29; AHA Center 03/31)

¡ 可持续发展卫星选取点位进行夜间灯光强度比对,估算曼德勒地区灯光强度下降82.88%,受地震影响人口100.2万人;内比都地区下降89.41%,受影响10万人。(SDGSAT-1 03/31)

¡ 下图呈现了本次地震不同烈度区域内的市镇分布和人口密度。完整地图来自缅甸信息管理单元(MIMU)。

l 房屋受损方面,31日的东盟报告缅甸有5500栋民房,2200栋政府和宗教建筑和168所学校受损。联合国人道事务协调厅报告内比都联邦特区超过10000栋建筑倒塌或严重受损,掸邦南部至少3560所房屋和28座医院受损,勃固有168所房屋、两所学校、一所诊所和一个难民营内的10个避难所受损。(AHA 03/31;OCHA Flash Update 2)从初期卫星影像和地面图像看,实皆市、敏贡镇、亚米丁(Yamethin)镇等市镇房屋倒损率较高。此外,也有几种卫星分析结果,集中在曼德勒市周围,未经地面验证:

¡ 高分甘肃中心的遥感数据在曼德勒周边120公里范围内识别出疑似受灾点位483处,其中房屋479处、道路3处、桥梁1处。其中,建筑物完全损毁占比24.8%,重度损毁占比26.2%,中度损毁占比30.4%,无损毁占比18.6%。

¡ 微软人工智能向善实验室用人工智能对曼德勒卫星图的分析结果是515栋建筑出现80%以上的损坏,359栋出现60-80%的损坏,456栋出现40-60%的损坏,709栋出现20-40%的损坏,18万栋出现0-20%的损坏。

¡ 卫星遥感评估对倒塌房屋更敏感,对部分严重损毁房屋的评估会存在偏差,仍需要结合全面的地面评估,有赖于进一步的国际合作。震前武装冲突破坏的房屋和震后受损房屋难以在卫星图像上分辨。

l 医疗设施。初步数据为3所医院完全受损(勃固2所,内比都1所),22所部分受损(勃固20所,内比都2所)。医疗组群也统计到大部分受灾地区没有能够完全运行的医院,但未能排除地震前的运行情况。具体数字可参见这里。(Health Cluster 04/01;WHO 04/01)

l 电力网络在大部分受灾地区都未恢复。在地震前,缅甸多地便处于限制限时供电状态。断电使供水网络即便暂时修复也无法恢复供水,农村地区也无法用电泵水。

l 曼德勒地区通信网络信号弱且不稳定。实皆市几乎无法通讯。

生命搜救

l 国际城市搜救队伍协调结构已形成。搜救队伍分布在曼德勒(中国队、俄罗斯队、印度队、白俄罗斯队等)、内比都(新加坡队、印度队、土耳其队、阿联酋队等)、实皆(马来西亚队)三个区域(SCC)开展工作。RDC设在内比都机场,但通信信号不稳定,机场仅白天开放,尚无商业航班(flightradar24 04/01)。4月1日晚上,缅消防部门表示已有足够搜救队和医疗队,不建议更多国际队伍进入。(vossoc 04/01)部分搜救结束的废墟开始被清除。

l 中国救援队伍持续开展救援工作。截至当地时间4月1日8时,共搜救出8名幸存者。其中,中国救援队搜救出4名幸存者,中国云南救援医疗队搜救出1名幸存者,社会应急力量搜救出7名幸存者(含配合国家队搜救出4人)。4月2日下午,4个中国救援队伍联合作业搜救出第9名幸存者。

¡ 截至4月1日上午,在联合国救援协调平台网站上,中国共有12支社会救援队伍抵达缅甸并领取了队伍编号,并与国家队在曼德勒协同作业。(vossoc 04/01)同天,国家国际发展合作署记录到官方和民间的22支救援队在缅施救;中国驻缅甸大使馆记录到28支官方和民间共计600余人的救援队。

¡ 中国灾害防御协会应急救援服务分会在4月1日下午发出了倡议书,建议仍在国内的社会救援队伍根据救援需求变化,中止搜救行动计划;建议其他社会应急力量关注过渡安置与重建阶段的人道需求。

¡ 4月2日,部分社会救援队伍开始从曼德勒撤离。(vossoc 04/02)

l 紧急医疗队伍(EMT)来自中国、白俄罗斯、法国、印度、俄罗斯、泰国和土耳其,并已开始在前线工作。(WHO 04/01)

¡ 明珠救援队建成流动诊所,开始在曼德勒周边开展巡诊。

l 曼德勒市区范围内华人华侨群体组建为数个志愿救援团体,在曼德勒市、曼德勒周边以及实皆省部分区域开展救济行动。

灾后赈济

国际人道主义系统

l 地震前,缅甸就有多个人道组织、项目和沟通协调结构。地震发生后,联合国人道事务协调厅(OCHA)领导的各个组群(cluster)、工作组和职责领域(AoR)都开启震后响应;物流组群尚未正式决定启动,但已举行国家、区域和全球级别的早期协调会议。

l 各个组织启动了联合快速需求评估(RNA)。联合国人道事务协调厅在推动联合更多组织使用统一工具(kobo)和标准流程来聚合评估结果,预期在震后两周完成整体评估。此外,也派出了灾害评估与协调小组(UNDAC)。(vosocc 04/02)

l 东盟人道行动与灾害响应中心派出了应急响应评估小组(ERAT)。(AHA Center 04/02)

基本需求

l 安置所、食物和生活用品等基本需求陡升。

¡ 简陋安置。地震造成大批民众从不同程度受损的房屋中搬出,在户外拉篷布、搭简易帐篷、投亲靠友,或者临时租房,也有少数地方当局用救灾帐篷搭建的临时安置营地。在干热季节中,每日最高温度可达44摄氏度,这种安置环境无法提供足够阴凉。此外,烹饪、睡眠、洗漱等活动都难以稳定进行。

¡ 物资发放不平衡。综合一线团体和地方媒体报道,由于震后路桥受损、受灾地区有不同武装团体控制等原因,众多小型市镇和农村收到的紧急赈济物资较少;

¡ 市场与物价。根据一线伙伴观察,地震未破坏大城市的市场体系,各种食物和基本生活物资供给量未见中断,但小市镇的市场运行状况未明;缅甸红会报告了食物、饮水和燃油价格上涨;地方媒体报道,药品、燃油和建材价格上涨;地震之前,实皆省的食物、生活和卫生物资市场价格就在发生大幅上涨。(MRCS 03/31;ACAPS 04/01)

¡ 脆弱人群与地区。所有受灾人口中,在震前就因各种原因而经济状况脆弱的人群和地区,会特别需要基本生活物资和食物的援助。

n 例如,城市贫民和非正式工人,居于少数的穆斯林群体,受社会性别规范约束的妇女、女童和女户主家庭,农田被去年洪水毁坏的农民,在战线周边的社区,流离失所人群(IDPs)及其收容社区等。

n [1] 实皆省基本需求相对更高。2023年10月,实皆省有60%以上的人口位于国家贫困线以下。该省是缅甸全国发生空袭和炮击等爆炸性攻击次数最多的省份,受地震影响的实皆市、Monywa和Shwebo自2021年2月后发生的冲突事件数量最多。受激烈冲突和反复的洪水影响,该省流离失所人口占了全缅甸的三分之一,且是粮食最不安全的区域之一。(ACAPS 04/01)

n 曼德勒市是缅甸北部经济和文化中心,但曼德勒省有40%的人口居于国家贫困线以下。2024年的多次雨季强降水和台风“摩羯”使曼德勒省内17.7万人受灾,230人遇难,26500户流离失所,摧毁大片农田和路桥,受灾市镇包括受本次地震影响的Kyaukse、Sintgaing和Tada-U。周边地区的武装冲突可能影响了灾后恢复。震前的3月21日,红十字国际委员会预测曼德勒省近三分之一的人口会在2025年面临严重粮食不安全。(ACAPS 03/29)

l 各方快速积极回应。

¡ 缅甸本地组织和团体互助传统深厚,震后即时开启众多自发赈灾和筹款行动。华人华侨团体、华商会、在缅社会组织和中资企业也积极投入应急食物、饮用水、急救药品等紧急赈济物资的筹集和发放。

¡ 多个联合国人道机构、红十字组织、国际非政府组织都调度了在缅物资仓储,启动吉隆坡、哥本哈根和迪拜的人道物资仓库;并开始协调筹备多用途的现金援助方案,已经在掸邦南部发放了现金援助。(OCHA 04/01)

¡ 日本、澳大利亚、印度、越南等国家以及东盟均对缅甸捐赠了救灾物资。欧盟民防机制激活后,派出了12名欧洲专家的工作组在曼谷和吉隆坡协调欧盟成员国援助落地。

¡ 中国首批援助物资包括1200顶帐篷、8000条毛毯、4万多个急救包,已于3月31日空运抵达仰光。第二批物资于3日抵达仰光。云南省到4月2日已向缅甸运送四批援助物资,包括食品、帐篷、毛毯、蚊帐、衣物、紧急药品等。

n 中国红十字会首批援缅物资,包括帐篷、毛巾被、折叠床、赈济家庭包等基本需求物品,于4月2日抵达曼德勒,交由缅甸红十字会,由前期入缅的中国红十字国际救援队(杭州富阳狼群)协助发放。此前,中国红十字会已向缅甸红十字会提供150万元现汇援助。

n 中国乡村发展基金会缅甸办公室在曼德勒曼德勒昂杜卡寺庙和内比都萨布提里镇区第九中学建起了临时安置社区;爱德基金会与地方合作伙伴一起为曼德勒周边灾区提供了发电机组和照明设备、鸡蛋、大米;莲心慈善基金会与国内多家慈善组织联合当地志愿者一起为多个受灾地点采购捐赠了应急食品、饮水、药品、卫生巾等物资。

供水与卫生

l 干净的饮用水和生活用水既是基本生存所需,也是健康和公共卫生的保障。有几个因素使得本次缅甸地震后的传染病风险高企:

¡ 水源。供水管道破坏、电网破坏、水泵无法运转、租赁水泵费用高涨等现象,使震后饮水和用水成为急迫问题。部分农村在震后出现地下水位下降、混浊的情况。(IOM 03/31;WHO 04/01)一些水井震后无法使用(一线志愿者观察)。伊洛瓦底江水位处于一年中的最低水平,江边社区取水困难突出。缺水状态会让人们减少洗手次数,增加粪口传播和其他病毒传播的风险。

¡ 污水处理。根据一线伙伴观察,部分农村没有污水处理系统,增加了下雨时的水质污染可能。尚不明确震后厕所损坏状况和替代办法。

¡ 传染病。与水相关的传染病在地震之前已是缅甸各地不同程度存在的问题。

n 急性水样腹泻。曼德勒在震前刚刚结束2024年洪水后发生的急性水样腹泻疫情;实皆省内据地方媒体报道有临时安置区发生了急性腹泻;(UNICEF 03/31;ACAPS 03/29)

n 霍乱。曼德勒在2024年暴发过霍乱疫情,本次受灾严重的马圭、实皆、勃固东部和掸邦南部的9个市镇也是缅甸的霍乱高风险地区。(Health Cluster 04/01)

¡ 疾控能力。本次地震受灾地区内,没有有效的疾病监测能力。(Health Cluster 04/01)

¡ 医疗系统。本次受灾地区的医院和二级诊所不同程度地遭受了武装冲突的直接攻击和间接影响、药品进口限制等,能力受到很大限制。震后内比都和曼德勒的医院已经因接收伤员而高负荷运转。(WHO 04/01)

¡ 其他的传染病风险包括:2021年以来病例显著增长的登革热;由于疫苗普及率低,在人口密度陡增的临时安置区有麻疹暴发的风险;拥挤的安置区里暴发急性呼吸道感染、肺结核加速传染等。(Health Cluster 04/01)

l 供水与卫生(WASH)组群和医疗组群的上百个组织已开始调运瓶装水、净水片剂、滤水网、送水车、临时供水系统等物资和设备,以及个人卫生物资。暂时未见厕所等环境卫生措施和物资。

¡ 缅甸红十字会向曼德勒和实皆派出了供水队。(MRCS 03/31)

¡ 云南省准备向缅甸派出卫生防疫应急队伍;中国红十字会在4月2日向缅甸派出第二梯队,携带安置点建设、应急供水单元、应急卫生厕所、防疫消杀车等专业设备和物资。

为未来雨季和台风作预备

本次地震的受灾民众极有可能将在简单的紧急安置环境中进入雨季(5月起)。降水将加剧水质、环境卫生和相关传染病的问题,也可能冲走或浸泡帐篷里民众的应急生活物资,乃至诱发快速洪水,破坏安置区,危及安置区内民众生命。为此可以做的紧急准备包括:

l 基础设施改善

¡ 通过租房现金援助、用本地材料快速建造过渡住所等方法,改善安置条件;

¡ 为安置家庭配备炉灶,并配套烧水用具和饮水安全宣导;

¡ 结合地方洪水历史,考察临时安置区选址是否易受洪水冲击,是否有必要迁移;

¡ 根据面坡度和方向,调整安置区选址和布局,平整地面,开挖引水槽,使地面易于排水,不易积水;

¡ 在营地管理中,定期清理蚊虫滋生场所,实施合理的垃圾管理和清理方案,减少病媒滋生。

l 基于气象灾害预警的行动规划

¡ 开展防减灾和灾害预警宣导,在安置社区建立气象灾害预警监测与通知的机制,配以必要的广播、喇叭、哨子等社区紧急通知机制和通讯设备(在非冲突区域,或与武装力量合作);

¡ 与居民一起制定社区应急转移方案,并开展快速演练,可在社区基础上建立第一响应人队伍;

¡ [2] 使用多用途现金援助,配以防减灾宣导,让居民得以购买备灾食品和用品;

¡ 支持零售网络和采购物流渠道;

¡ 在安置社区里建立常见传染病监测机制;

¡ 加强气象、水文国际合作,对重要的降水、水位等指标设立风险致灾性阈值,运用卫星遥感与雷达技术;在灾区关键点位设立自动监测站点,建立联合监测与沟通、预警通报机制。[3] 需通过人道谈判保障基础设施设备安全。

赈济工作人员安全

l 缅甸国防部和各武装团体先后宣布了为期两周到一个月时间不等的临时停火。这样,短期内救援和赈济可享有一定的安全条件向全受灾地区铺开。

l 但是,地雷和遗留爆炸物仍是安全威胁。掸邦和实皆省的地雷和遗留爆炸物数量为全缅甸最多。在2024年,曼德勒省的Kyaukse、Madaya都有因地雷和遗留爆炸物的遇难者。(ACAPS 03/29;04/01;OCHA 04/01)

l 对中长期赈济和恢复工作来说,因冲突事件频发,各地实控当局设置多种行政障碍,比如在接近冲突热点地区的主要交通干线设立检查站检查来往人员和货物,一些人道必需物资如药品类仍是冲突边界区域的管制物资。可以预期人道准入在各个地区都和震前同样会是很大挑战。尤其是实皆省内有多个武装团体,彼此间军事行动命令链不明确,割据领地交叠,对人道组织开展实地工作构成很大困难。(DFS 03/28;ACAPS 04/01)

l 震后援助正在迅速被政治化。赈济组织需要密切关注武装冲突动态和升级的可能,关注国际和社会舆论形势,以及地方民众对赈济组织及工作人员的感知和态度变化。

对中国援缅组织的建议

l 震前缅甸即长期接受人道主义援助,震后缅甸人民生活更加困难。有意援助震后缅甸的中国社会组织可结合自身特长,着眼于灾后赈济和过渡安置阶段的突出需求。

¡ 例如为医院诊所捐赠药物和设备、家庭炉灶配置和饮水安全宣导、营地基础建设、临时安置社区的防灾减灾备灾和预警行动,等等。

l 缅甸境内人道援助和减灾国际组织与社会力量网络发达,有长期人道援助经验和项目基础,与社区联系紧密。建议积极与对华友好、信誉良好、富有发展和人道工作经验的本地组织开展密切合作,共同设计规划,远程监测、实施赈济和过渡安置项目。

l 积极融合中资企业和华人华侨及商会的资源和能力,同时注意本地利益关系和赈济伦理。

中国灾害防御协会应急救援服务分会,卓明信援志愿团队制作

http://www.zaihai.cn/html/gongzuodongtai/fenzhidongtai/20250329/67e7413361817a01a32b088c.html/ 《缅甸7.9级地震 | 形势研判(第一期),2025年3月28日24时》