200年来死伤最惨重的海啸:印度洋海啸,9.3级地震,22.6万人死亡

|

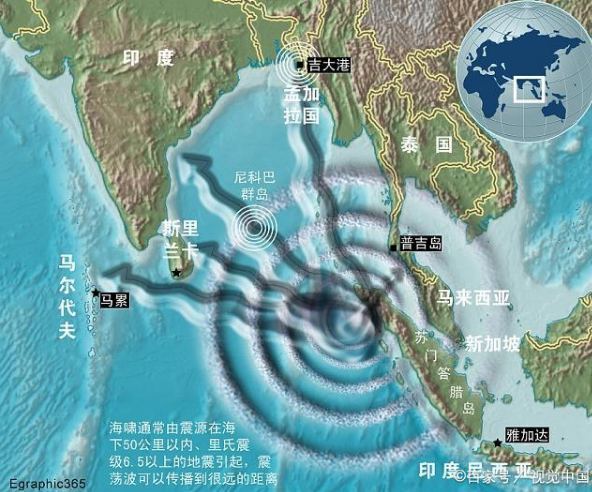

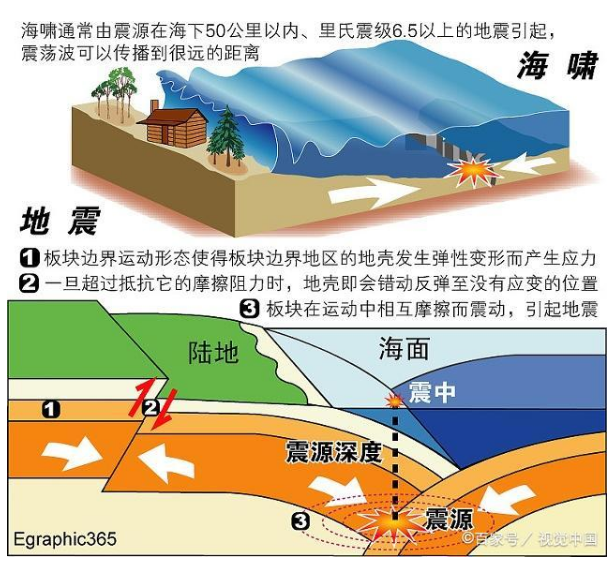

15年前的今天,印度洋海啸发生。印度洋海啸也称为南亚海啸,发生在2004年12月26日,这次地震发生的范围主要位于印度洋板块与亚欧板块的交界处的消亡边界。地处安达曼海。震中位于印尼苏门答腊以北的海底。当地地震局测量为里氏地震规模6.8,中国香港、中国大陆及美国测量到的强度则为里氏规模8.5至8.7。  其后香港天文台和美国全国地震情报中心分别修正强度为8.9和9.0,矩震级为9.0。最后确定为矩震级达到9.3级。引发海啸高达10余米,波及范围远至波斯湾的阿曼、非洲东岸索马里及毛里求斯、留尼汪等国造成巨大的人员伤亡和财产损失。截止到2005年1月20日为止的统计数据显示,印度洋大地震和海啸已经造成22.6万人死亡。最新数字显示,此次地震和海啸已导致超过29.2万人罹难。  地震级数 当地地震局测量到的规模为6.8,但香港、中国大陆04年和14年的印度尼西亚的班达亚市04年和14年的印度尼西亚的班达亚市及美国量度规模8.6,其后美国全国地震情报中心修正规模为9.0,此差距可能是由于测量误差。历史上最强的地震是1960年的智利大地震,震级为地震矩规模9.5。  震源位于苏门答腊岛西160千米水下30千米深处,这是"太平洋地震带"的地震频发区域。地震本身(排除海啸)传遍到孟加拉、印度、马来西亚、缅甸、新加坡和泰国。  科学家重新检测地震结果发现规模实为里氏规模9.3级。这代表着地震强度为原先预估的2倍以上,成为史上第二大地震。周四出刊的英国《自然》周刊,科学家分析地震仪低频率资料发现,地震规模实际为9.3。由于里氏规模规模是以对数计算,9.3的规模为9.0的2.5倍。  此外,中国科技大学地震学家倪四道领导的团队,也侦测发现,南亚大地震持续达500秒,智利大地震则只有340秒。科学研究报告指出,2004年南亚大地震,将海洋板块由苏门答腊往北切出长达1600千米的裂缝,是原先预估的4倍。  美国西北大学地理学家史坦因和欧卡尔表示,由于地震释放出强大压力,理论上,此区域在400年内都不会再出现相同震度的地震,或是海啸。然而在印度洋南部,又是另一个故事。在2005年苏门答腊地震和2007年苏门答腊地震前,这群科学家即已精准的预测,此区域仍有发生大地震和海啸的机率。  影响范围 此次海啸的波及范围达到6个时区之广,仅次于1960年智利大地震所引起的海啸。肯尼亚、索马里(东三区)、毛里求斯、法属留尼汪、塞舌尔(东四区)、马尔代夫(东五区)、印度(印度半时区)、孟加拉国、斯里兰卡(东六区)、缅甸、澳属科科斯(基灵)群岛(缅甸半时区)、印度尼西亚(西部)、泰国(东七区)、马来西亚和新加坡都遭遇了海啸的冲击,导致不同程度的人命伤亡和经济损失。  伤亡情况 在2004年12月26日的大海啸中,印尼受袭最为严重,据印尼卫生部称,该国共有238945人死亡或失踪。  泰国确认遇难者总人数约为5393人,其中超过1000人为外国人。斯里兰卡是受袭严重程度仅次于印尼的国家,其遇难者总人数约为30957人,失踪者人数约为5637人。在印度,官方确认的死亡人数约10749人,失踪人数约为5640人。缅甸共有61人在海啸中遇难,而联合国估计该国死亡人数约为90人。马尔代夫至少有82人遇难。 马来西亚警方称,该国共有68人遇难,大部分为槟榔屿居民。孟加拉国则有2人死亡。非洲东海岸也有人员在海啸中遇难,其中索马里死亡298人,坦桑尼亚死亡10人,肯尼亚死亡1人。注:该统计数字包括印尼127774名失踪人员及印度5640名失踪人员;为避免重复计算,该数字没有包括泰国的3071名失踪人员,斯里兰卡的5637名失踪人员也没有计算在内。 事发地点位于旅游热点附近,加上正值圣诞节的旅游旺季,受灾地区聚集了大量的本地居民和游客;很多旅客成了这次灾难的受害者。地震引发巨大的海啸席卷了印度洋沿岸地区,但在太平洋沿岸,只看到海面的轻微起伏。 最新数字显示,此次地震和海啸已导致超过29.2万人罹难(已证实),当中三分一是儿童,因为他们对可能发生的疫症的抵抗力较低。另外,海啸把很多在海边工作的当地人和在沙滩享受假期的旅客卷到海底,因此这次地震导致不少人失踪。  海啸通常发生在环太平洋地震带附近的海岸,因此濒临太平洋的国家(地区)的政府都建立了有效的海啸预警系统,且为当地人民所熟知。而印度尼西亚群岛的中部和东部都曾遭遇海啸,如在弗洛勒斯岛(Flores,1992年12月12日)、爪哇(1993年6月3日)和苏拉威西岛(Sulawesi,2000年5月3日)等地的地震后所引起的海啸。苏门答腊岛海岸乃至整个印度洋海岸上次遭遇海啸是在1883年喀拉喀托火山(Krakatoa)爆发所导致的海啸。因此,此次地震和海啸所导致重大伤亡,是由于当地人过百年没遇过海啸,因此对海啸缺乏认识,更不用说从各种先兆预知海啸将近。亦由于此,印度洋沿岸各国(地区)并不重视海啸的威胁,没有建立有效的海啸预警系统。 瑞典宣布2005年1月1日为全国哀悼日,瑞典全国将降半旗为在东南亚海啸中的遇难者致哀。香港宣布取消原定于2004年12月31日、2005年1月1日及1月2日的烟火表演以悼念这次灾难。1月5日中午,欧盟25个成员国的4.5亿公民全体暂停手头工作,为印度洋海啸灾难的15万遇难者默哀3分钟。  经济损失 保险业专家表示,这次南亚地区海啸造成的损失可能会超过100亿欧元(130亿美元)。国际著名的慕尼黑再保公司保险专家柏兹称:“目前,我还无法估算出一个准确的数目。然而,根据我的看法,这次海啸造成的财物损失将超过100亿欧元。”柏兹是在接受德国DW电视台访问时发表上述谈话的。  受到海啸蹂躏的亚洲各国的政府正在评估这次灾难对经济造成的打击和影响。经济师指出﹐受灾国家的经济增长可能放慢。目前,海啸已经造成了8万多人死亡﹐上百万人丧失家园﹐许多基础设施被冲毁﹐其中斯里兰卡、泰国、印度和印度尼西亚等亚洲国家受到的打击最严重。经济师相信﹐受到海啸袭击的10个国家的经济增长将会放慢。 各国增援 澳大利亚政府2005年1月5日宣布,该国将向地震和海啸受灾国提供价值8.1亿美元的援助,超过德国的6.74亿美元成为全球第一捐助国。到目前为止,全球援助总额增至30亿美元。 德国的官方救援款从2000万欧元增加到5亿,居世界之首。德国总理施罗德率先提议延缓甚至减免受灾国的债务,得到法英意的支持。德国还主张欧盟成员国同受灾国建立持久的伙伴关系,帮助它们重建。施罗德在中断圣诞休假赶回国后,号召民众把过新年的钱省下来捐给灾区。他说,即使小额捐款也同样重要和弥足珍贵。  法国是欧盟国家中反应最快和最早参与救助的国家,也是为数不多的能够向灾区调派军舰的欧洲国家之一。它不断提出新建议,竭力发挥大国作用。先是希拉克提议建立人道主义快速反应部队,能够在全球多个地区执行任务。后又有人具体化,主张建立“欧洲紧急救援部队”。 欧盟明确表示,“在这次赈灾中要发挥主导作用”。欧盟代表访美,协商灾后重建问题。1月6日,欧盟委员会主席巴罗佐表示,欧盟将向海啸受灾国提供1亿欧元(约合1.32亿美元)紧急赈灾款,并计划为受灾国提供10亿欧元的贷款。巴罗佐参加了当天举行的东盟地震和海啸灾后问题领导人特别会议。他指出,除了上述援助外,他还将要求欧盟议会同意向受灾国提供3.5亿欧元,用于灾区长期重建工作。 中国增援 在对灾难的关注方面,中国是反应最迅速的国家之一。当印度洋地震海啸灾难一传出,中国红十字会、全国妇联等团体发起了救灾募捐动员。香港同胞也兴起捐献救灾热潮,仅李嘉诚基金会就捐献2400万港元。2004年12月31日,时任温总理在中南海会见印度洋地震海啸受灾十国驻华使节和部分国际组织驻华代表时郑重表示:中国将在以往援助基础上,再对印度洋地震海啸受灾国家增加5亿元人民币的援助,并根据各国的需要,随时派出救援队(见新华社2004年12月31日电)。在对灾难的救援效率方面,中国是响雷下雨国家之一。  香港为灾区捐款7亿 创下单一城市及人口捐款之冠 港人这次赈灾捐款,除了打破香港有史以来的捐款纪录外,也创造了以单一城市及人均捐款计算的全球之冠。据了解,香港各界已筹得近7亿港元的赈灾款项,平均每位香港市民捐款达100港元。据香港大公报报道,据不完全统计,截至目前,香港各大赈灾机构中,香港红十字会筹得赈灾款项达 2.89亿元,宣明会筹得1.05亿元,联合国儿童基金会筹款7300万元,乐施会筹款逾3800多万港元,“无国界医生”筹款为1700万港元,救世军筹款1300万港元。再加上香港特区政府及其它民间赈灾团体的筹款数字,以及来自海峡两岸和香港等地200多位演艺人士参与的“爱心无国界演艺界大汇演”已筹得的3641万港元善款,赈灾捐款总数已接近7亿港元。  预警系统 印度洋和大西洋都尚未像太平洋般有地区性的海啸预警系统。在太平洋,一系列的感应器已经连接到监察中心,所以当地媒体可以警告民众在海啸到达之前到高地避难。这个系统因为1964年9.2海震带来的海啸而在1965年建立。 泰国 泰国是太平洋海啸预警系统的成员,但是她带有感应器的浮标都设在东岸。一个在震中南面的监测站侦测到一个英尺高的海啸移住澳洲的方向。然而,在考丽玛省曼萨尼约市,测量出海啸造成的2.6米海浪却向着墨西哥推进。 斯里兰卡和印度 美国地质调查所认为如果区内已建立监测和预警系统,可以减少人命损失,尤其是像斯里兰卡和印度等有在初次地震后有三个小时或者更多的时间疏散的地区。再者,在太平洋已知有机会发生海啸的情况下,退潮令人意识到巨浪将至。在印度洋地区,这次罕见现象已经通报给到包括海岸观光的游客在内的人参考。除此之外,印度和斯里兰卡关于地震的研究进程过慢导致过迟发出警告。 印度在这次地震之后,印度政府决定安装有关仪器预警将来发生的海啸和结合其他国家分享海啸情报。马来西亚政府亦打算与区内国家一起建立一套海啸预警系统。 |